<前へ>

1年前―――

「なんだその反抗的な目は?馬鹿にしてるのか?」

「はあ……あなたたちにかけるお金が勿体ないわ。産むんじゃなかった」

物心ついたころには既に、優理と弟の薫は心にも体にも両親から毎日傷つけられるようになっていた。とりわけ父親、隆一は暴力がひどく、ふたりは痣や傷跡が絶えなかった。そんな気の休まらない生活に優理は未来に希望が持てず、毎日家にどうやったら遅く帰り両親の目に触れないようにするか薫を連れ歩きながら考え続けていた。

いつもは通らないような人目につきにくい道に差し掛かった日、どこからか美しいピアノの旋律が聴こえてきた。その音色の出所を探しふたりが歩いていくと、今まで通りから少し離れていて目に入ることのなかった建物からそれは聴こえていた。木々に覆われていてはじめはよく見えなかったが、近づいてみると建物は外国にありそうな風格で、大きな格子窓やレンガ調の外壁はいつも見る家々とは雰囲気が違っていた。なにより建物はかなり大きく、複数人で住めそうな広さに見えた。ふたりはその音色を聴けば空腹さえも紛れるような気がして、毎日建物の傍で演奏に聴き入った。

「……こんにちは、そこで休憩中かしら?」

ある日いつものように一番よく聞こえる窓の傍で座り込んでいると、音色は止み窓がそっと開かれた。柔らかな雰囲気の優しい笑顔の女性の顔が覗く。まだあどけなさのあるその人は高校生くらいに見えた。

「キレイな、音が聴こえて……」

やっとの思いで優理がそう言うと、女性はにこりと微笑み、玄関のほうに視線を送る。

「私は麗史。ここのところピアノを聴きに来てくれていたのはあなたたちだったのね。よかったらもっと近くで聴かない?」

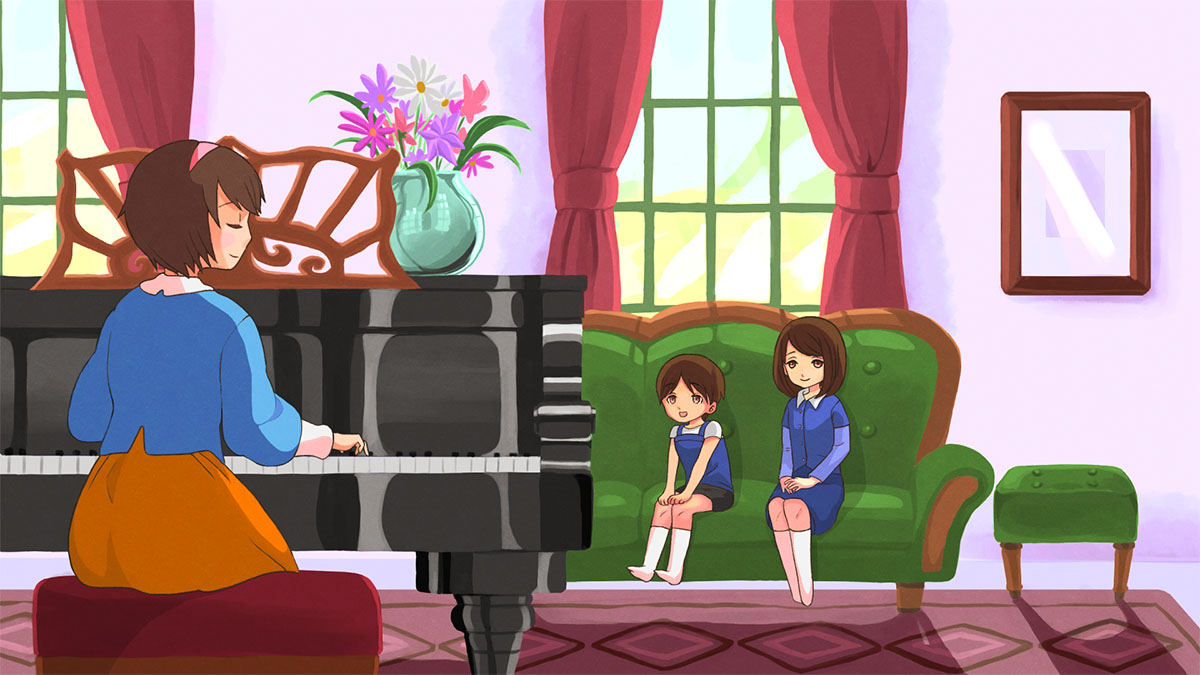

ふたりはぽかんと口を開けて驚いたが、すぐに頷いた。麗史は玄関からふたりを部屋まで連れて行き、ソファーへと促すと暖かい紅茶をそっと目の前に置いた。

「お砂糖はいくらでもいれていいのよ」

優理は一口飲んで香りはよかったもののそのままでは飲めず、自分と薫のカップに角砂糖を2つずつ入れてみる。その間に麗史はまたピアノの前に座り、美しい手つきで鍵盤を叩き始めた。音だけでなく演奏する美しい姿にも優理は見入っていた。

それから麗史は窓を少し開けてピアノの練習をするようになり、その隙間からふたりが見えると招き入れ演奏を披露し、時に一緒に歌って過ごした。麗史が住んでいる建物は寮と聞き、優理はよく分からなかったが麗史は私みたいな学生が集まって住んでいるの、と教えてくれた。

「いただきものなんだけれど一人では食べきれないから、よかったらどうぞ」

明らかに満足に食事を与えられていないのを察しているのか、麗史は行けば食べ物も出してくれた。悪いとは思いながらも優理と薫はピアノを聴きながら心と体を満たした。時にふたりが落ち込んでいると、麗史は柔らかなメロディを奏でながら一緒に歌いましょう、と元気づけた。

そんな日々が数か月続き、いつしか麗史に会う時間はふたりにとって当たり前になっていった。そしてその時間だけが唯一、ふたりを癒し、麗史の存在はふたりのなかでかけがえのないものとなった。その時間の中でも麗史は何も訊かなかったし、優理と薫も何も家のことは話さなかった。